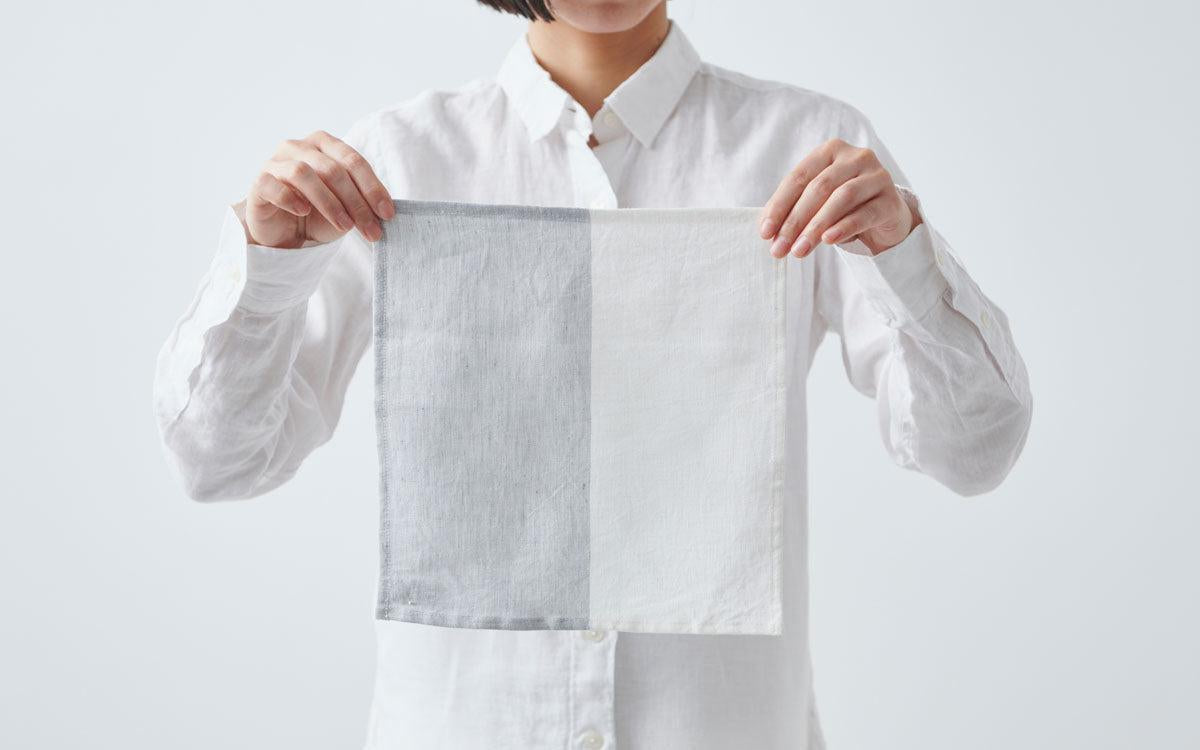

ホテルセトレ神戸・舞子 ブレッドバスケットS

ホテルセトレ神戸・舞子 神戸と淡路島を結ぶ明石海峡大橋の袂にある海辺のホテル。瀬戸内海を望む部屋での朝食に、ブレッドバスケットS を使ってくださっています。 季節ごとに変わる4種類のパンを入れて、ルームサービスで部屋に届けられます。 この景色のホテルの部屋で、ゆっくり朝食を食べられるのは最高の時間ですね。今月からの食事のメニューが新しくなったタイミングで、ブレッドバスケットもお使いいただけることになりました。 以前から時間をかけて試用と検討を重ねていただき、選んでくださったことが特に嬉しいです。ホテルは客室から食事まで、気が遠くなるほど膨大な品目がありますが、この小さなものまで実際に使ってきちんと選ばれていて、有り難く、背筋が伸びる思いでした。この細部まで行き届いているホテルの空間と時間は、きっと特別と思います。 ブレッドバスケットS